Nanopelz trennt Öl von Wasser

Nach Unfällen mit Öltankern oder Ölplattformen auf hoher See stellt die umweltverträgliche Trennung von Öl und Wasser eine große technische Herausforderung dar.

Stand der Technik

Zur Beseitigung eines Ölteppichs werden momentan unterschiedliche Verfahren eingesetzt: Das Verbrennen des Öls sowie die Beschleunigung der natürlichen Zersetzung durch die Zugabe von Dispergiermitteln ziehen eine bedenkliche Umweltbelastung und Gesundheitsrisiken nach sich. Daher wird der Ölteppich nach Möglichkeit abgeschöpft. Dabei werden oft noch natürliche Materialien zur Trennung der Öl-Wasser-Emulsion eingesetzt, zum Beispiel Sägespäne. Diese nehmen jedoch mehr Wasser als Öl auf und sind daher wenig effektiv. Alternative kommerziell erhältliche Materialien, wie zum Beispiel Schäume oder Polypropylen-Matten, nehmen zwar in hohem Maße Öl auf, sind jedoch entweder leicht entflammbar, instabil oder halten das Öl nicht lange genug zurück.

Technologie

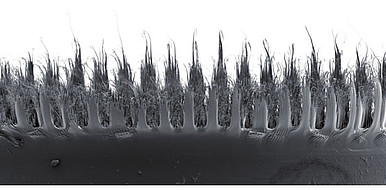

Wissenschaftler aus dem Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT) des KIT haben einen Ansatz entwickelt, der Öl und Wasser ohne Nachteile effektiv trennt. Der "Nanopelz" nutzt eine Abwandlung des am KIT untersuchten "Salvinia®-Effekts", der durch eine spezielle Anordnung von Mikrostrukturen dafür sorgt, dass die Blätter des Wasserfarns Salvinia auch unter Wasser trocken bleiben. Die Wissenschaftler des KIT haben auf einer Kunststofffolie eine ähnliche Oberfläche nachgebildet und deren Struktur so umgearbeitet, dass sie Öl aufnimmt und Wasser abweist. Dies geschieht durch ungleichmäßig verteilte Kunststoffmikrohärchen, die um Krater auf der Oberfläche verteilt sind. So kann eine Polymerfolie ganzflächig als Öl-Wasser-Trennfolie eingesetzt werden.

Vorteile

Die Herstellung des Formeinsatzes, der zur Produktion des Nanopelzes benötigt wird, ist relativ einfach und lässt sich großtechnisch auslegen: Um die Stahlform herzustellen, wird eine Stahlplatte zur Erzeugung winziger Krater auf Nano- und Mikrometerskala sandgestrahlt. In diesen Formkörper wird eine Polymerfolie eingelegt, die Stahlform wird erhitzt. Nimmt man diese im noch erhitzten Zustand ab, zieht der warme Kunststoff Fäden. So entsteht der benötigte Nanopelz.

Optionen für Unternehmen

Das KIT arbeitet an einem Prototypen und sucht Partner zur Produktentwicklung.

Ihr Ansprechpartner für dieses Angebot

Innovationsmanager Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Innovations- und Relationsmanagement (IRM) Telefon: +49 721 608-25587

E-Mail: rainer.koerber@kit.edu